Publié dans La Tribune le 31 mars 2025

« Sophisme, le mensonge de la logique » disait Victor Hugo.

La lutte contre les déserts médicaux est une affaire très complexe qui exige du recul et une analyse sérieuse des déterminants pour espérer améliorer significativement la situation.

A défaut, le débat public est souvent truffé de raisonnements séduisants en apparence, mais erronés.

Une idée récurrente refait surface au Parlement et devrait être examinée mardi 1er avril 2025 : supprimer la liberté d’installation des médecins de ville, en imposant une autorisation administrative préalable à toute installation.

Une proposition de loi (PPL 682), dite transpartisane, a été présentée à la commission des affaires sociales mercredi 26 mars 2025. Son examen a immédiatement fait voler en éclats le semblant de consensus, puisque l’article 1, instaurant l’autorisation administrative, a été supprimé. Il sera probablement réintroduit sous forme d’amendement en séance plénière.

Cette proposition a réussi l’exploit de mobiliser contre elle l’ensemble des acteurs concernés, toutes générations confondues, démontrant ainsi l’absence de concertation et de prise en compte des attentes des premiers intéressés.

Si l’apparente approche transpartisane est une composante de la tromperie, celle-ci réside aussi dans la grande complexité de la question du dimensionnement et de la répartition de la démographie médicale, tant sur le plan quantitatif et qualitatif, dans les territoires.

Nous examinerons ici cinq sophismes courants sur le sujet.

La démographie médicale : un indicateur fiable dans les mains de l’État ?

L’histoire de la démographie médicale en France a été marquée par une alternance de craintes de « pléthore » ou de « pénurie », aussi bien chez les professionnels que chez les pouvoirs publics.

La loi de 1971 instaure le premier numerus clausus, fixé en fonction des capacités de formation des hôpitaux, à 8600 étudiants par an.

Ce système a perduré jusqu’en 2019, avec qu’une nouvelle loi n’instaure une planification pluriannuelle visant à « répondre aux besoins du système de santé et réduire les inégalités d’accès aux soins ».

Si la première approche a largement montré ses failles, tout en permettant à la démographie médicale d’augmenter de 250% en 50 ans, la seconde illustre l’incapacité de notre système à appliquer cette planification de manière efficace.

Le numérus clausus introduisait dès l’origine une vision malthusienne de la démographie médicale, visant à la contenir par une stricte sélection dans les facultés de médecine.

Le durcissement de la loi en 1979 a transféré à l’État un contrôle total sur le nombre de places au concours.

En moins de 15 ans, le nombre de médecins formés a brutalement chuté de 10 200 en 1979 à 3 500 en 1993, par une politique du « stop and go » aux effets dévastateurs sur le long terme.

Cette expérience, où État détenait seul la décision en matière de démographie médicale, devrait inciter les Parlementaires à ne pas répéter la même erreur.

C’est pourtant précisément l’objet de la PPL 682, qui, en ce sens, va à l’encontre de l’esprit de la loi de 2019, laquelle visait à partager la gestion de la démographie avec les acteurs du système de santé.

L’histoire du numérus clausus nous a aussi appris qu’un outil aussi simpliste ne pouvait pas réguler une problématique aussi complexe, une deuxième leçon non retenue par les auteurs de la PPL 682.

Les effets délétères du numérus clausus ont été partiellement masqués à la fin du XXème siècle par une croissance sans précédent de l’offre médicale.

Durant cette période, la densité médicale a été multipliée par trois.

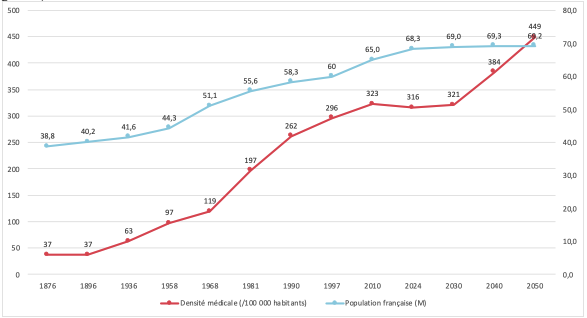

Évolution de la population française (axe de droite) et de la densité médicale (axe de gauche) de 1876 à 2023

Sources : Histoire et démographies médicales -ADSP-2000-CNOM-Insee- Statista 2025-Projections Drees réalisées en 2023 – Calculs F.Bizard

Le numerus clausus ayant des effets décalés dans le temps, on observe une stagnation de la densité médicale de 2010 à 2030, conséquence des décisions prises dans les années 1980.

En revanche, l’augmentation du nombre de médecins formés dans les années 2000 devrait entraîner, après 2030, une forte hausse de la démographie médicale.

Le numerus clausus a échoué à gérer la « pléthore » ressentie par tous les acteurs des années 80. La baisse a été trop forte, puis la hausse trop faible et trop tardive.

Il a en partie été contourné par des formations à l’étranger et n’a pas empêché le creusement des inégalités territoriales, malgré la forte augmentation du nombre de médecins.

Surtout, il n’a pas incité les pouvoirs publics à étudier sérieusement des questions fondamentales, telles que :

- L’impact des modes d’exercice des nouvelles générations,

- Les parcours professionnels et la durée des carrières,

- Les conséquences de la triple transition démographique, épidémiologique et technologique sur les besoins de santé de la population…

Cinq ans après la mise en place de la nouvelle approche, qui visait à mettre en adéquation les besoins de professionnels avec les besoins de soins sur cinq ans, le constat est un échec conduisant à ce type de proposition (PPL 682).

Depuis sa création, notre système de santé a toujours géré ses ressources à partir de l’offre de soins, sans analyse approfondie des besoins de santé.

Faute d’une véritable culture de santé publique et d’une capacité d’analyse fine des besoins de santé, la nouvelle approche a peu d’avenir sans une restructuration en profondeur de notre système de santé.

Aussi séduisante soit-elle, l’adaptation de la démographie médicale et des ressources aux besoins de santé exige une organisation spécifique et est d’une grande complexité.

Pour autant, elle est indispensable.

Elle doit être fondée sur un compromis social, impliquant pleinement tous les acteurs concernés, et non imposée par un État agissant en deus ex machina.

Cette responsabilité doit être collective.

L’exercice libéral : un frein à la lutte contre les déserts médicaux ?

Un deuxième sophisme des porteurs de la PPL 682 repose sur l’idée que la médecine libérale française serait incompatible avec un modèle de santé universel et solidaire.

Cette vision témoigne d’une profonde ignorance de l’histoire et du fonctionnement du modèle médical français.

Elle traduit également une posture idéologique qui tend à opposer médecine libérale et service public, au mépris des réalités du terrain.

Jusqu’à la création de la sécurité sociale et de la réforme Debré de 1958, la profession médicale française a toujours revendiqué et défendu avec vigueur son statut de profession libérale.

Avant 1945, l’activité salariée se limitait principalement au paiement de vacations dans les dispensaires, en complément de l’activité libérale.

A l’exception des médecins militaires et coloniaux, les premiers médecins salariés à plein temps apparaissent dans les années 50 avec les médecins conseils et les médecins inspecteurs de la sécurité sociale, et les médecins du travail. Les ordonnances de 1958 marquent un tournant dans le développement de la médecine salariée, créant le temps plein hospitalier salarié.

En ville, l’exercice libéral est resté ultra dominant et stable jusque dans les années 2000, illustrant un début de reflux au profit du salariat.

On notera que la période hégémonique de l’exercice libéral en ville a coïncidé avec une couverture médicale territoriale parmi les plus étendues de tous les pays développés, tandis que son déclin depuis 15 ans s’est accompagnée d’une désertification médicale accélérée.

La part de médecins libéraux est passée de 51% en 2012 à 44% en 2020, de 47% à 42% pour les médecins généralistes libéraux. Les déserts médicaux concernaient 1% de la population (600 000 personnes) en 2007, 9% de la population en 2015 (5,8 M de personnes) et 15% en 2024 (10 M de personnes).

L’explication est simple. Le médecin libéral a tout intérêt à s’installer à proximité de sa patientèle pour bénéficier d’une activité suffisante. Il doit aller vers les patients.

La solvabilisation de tous les patients par la sécurité sociale a supprimé tout risque de sélection. Formés comme tous les médecins dans le système hospitalo-universitaire, le libéral a les mêmes compétences que les médecins salariés.

Ainsi, la médecine libérale française, outre le fait qu’elle représente l’ADN de la pratique médicale de notre pays, est une médecine universelle, de proximité et d’excellente qualité, remplissant par essence l’esprit de service public.

La médecine salariée de ville ayant historiquement été un complément de la médecine libérale, ne possède pas de corps unitaire constitué en ville, en dehors des centres de santé mutualistes et du mode salarié des années 50 énoncé supra.

Quel serait l’employeur dominant de ce nouveau mode salarial français de ville ?

La sécurité sociale ? Elle est à la recherche d’économies et à l’exception de ses médecins conseil et inspecteurs n’a pas cette vocation.

Les collectivités locales ? Elles n’ont pas cette compétence et l’histoire politique jacobin de notre pays ne plaide pas dans ce sens.

Reste l’État : il faut pour cela instituer un modèle de système national public de santé à l’anglaise (NHS), gratuit.

Le législateur à l’origine de la PPL 682 en rêve secrètement : il affaiblit le modèle existant dominant.

Le problème est le manque de courage politique pour basculer vers un modèle anglais, réputé plus inégalitaire et mettant fin aux libertés du citoyen dans le système.

Le législateur de la PPL 682 détruit un modèle sans en proposer un autre.

La nature ayant horreur du vide, l’exercice salarié en ville à la française prend des formes diverses, mais la tendance de fond s’oriente clairement vers la financiarisation du système. L’offre financiarisée représente déjà 70% de l’offre de la biologie médicale, 30% des radiologues et se répand comme une trainée de poudre en dentaire, entre autres.

Ces nouvelles formes de salariat financiarisé low-cost ont déjà démontré l’étendue de leur nuisance en matière de santé publique et leur capacité à détourner des fonds publics.

Surtout, elles n’ont aucune vocation à garantir l’accès aux soins, à assurer une couverture territoriale et ou à respecter des obligations de santé publique. Elles échappent le plus souvent au contrôle des tutelles.

Leurs meilleurs alliés sont les idéologues anti-libéraux, qui s’efforcent de décourager toute nouvelle installation en libéral, sans proposer d’alternative structurée en salariat pour les jeunes médecins. Ce faisant, ils les poussent dans les bras des opérateurs financiers qui n’en demandent pas tant.

Là aussi, la solution passe par une réforme structurelle qui renforce la liberté de choix de son médecin pour le patient et du mode d’exercice pour le professionnel. Cela suppose un traitement équitable de chaque mode par les autorités et une égalité des droits et des devoirs pour tous les professionnels, quel que soit leur statut.

L’association de la liberté de choix avec une forte responsabilisation populationnelle et territoriale des professionnels est la clé de la renaissance d’un modèle à la française.

L’institut santé a ainsi conçu le service public territorial de santé dans cette optique.

Les médecins, une profession individualiste qui force l’État à réguler ?

La santé n’est ni un bien comme un autre ni un marché comme un autre. Loin de remplir les conditions d’une concurrence pure et parfaite où le jeu concurrentiel aboutirait à une optimisation économique, le modèle de santé français se situe dans une zone intermédiaire.

Il oscille entre une régulation modérée avec la théorie de l’agence et des contrats visant à inciter les acteurs à optimiser l’utilisation des ressources, et la théorie normative de l’économie publique où l’État se substitue aux acteurs.

L’un des défis majeurs de la régulation du secteur de la santé est de créer un consensus indispensable avec le corps médical, qui doit être pleinement respecté, intégré et responsabilisé. La raison en est simple : son monopole d’exercice médical.

La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) a réservé l’exercice de la médecine aux seuls titulaires de diplômes habilités, consacrant ainsi un monopole d’exercice.

Si les concurrents illégaux et les Officiers de santé ont existé au XIXème siècle, la loi du 30 novembre 1892 a définitivement unifié la profession médicale, renforçant ce monopole.

Ce monopole confère au médecin un pouvoir unique sur l’être humain et un prestige dans la société. Ce pouvoir a toujours représenté une force redoutée par les Pouvoirs Publics.

Ce constat est encore plus vrai pour les médecins libéraux, qui ont tenté de s’affranchir de la tutelle de l’État avec la charte médicale de 1928 (libre-choix, entente directe, liberté thérapeutique, secret professionnel), définitivement adoptée après un débat politique très intense en 1930.

Face à cette réelle puissance du corps médical tout secteur confondu au XXème siècle, la plupart des législations de ce nouveau millénaire ont visé à renforcer la régulation de l’État sur les professionnels (médicaux et paramédicaux), notamment avec la création des agences régionales de santé.

Le système est passé d’un mandarinat médical à un mandarinat administratif.

L’hôpital, en relation directe avec l’État, a été la première victime de cette dérive, avec une démédicalisation de son fonctionnement, conduisant à sa profonde désorganisation jusque dans sa fonction vitale des urgences.

Le professionnel hautement qualifié est devenu un pion au service d’une administration sans vision, déconnectée des questions médicales.

Cette dérive a conduit à une véritable mercenarisation de la fonction publique hospitalière : une part croissante de ses membres se vend au plus offrant en intérim, échappant à toute contrainte, travaillant moins tout en gagnant plus.

L’injustice est à son comble pour le personnel permanent. Les coûts des ressources humaines ont explosé mais pas au bénéfice des permanents, la productivité a chuté, l’hôpital public a atteint en 2024 un déficit financier record depuis 1958, à 3,5 Mrds €.

Il ne reste plus qu’à faire passer la médecine libérale sous le joug de l’État. Malgré les ravages de cette hyper-administration, visibles pour chaque citoyen, le législateur de la PPL 682, aveuglé par ses dogmes et en croisade contre le pouvoir médical, poursuit son travail de sape.

Pourtant, quel que soit son bord politique, le législateur a le devoir de réfléchir aux conséquences de ses actions.

Pourquoi l’hyper administration de l’hôpital a-t-elle poussé des milliers de professionnels à recourir à l’intérim,marchandant leurs prestations au plus offrant ?

Aucun d’entre eux n’a pourtant choisi la médecine ou la fonction publique hospitalière dans cette optique.

Mais face à un environnement devenu trop dégradé et dévalorisant à ses yeux, le médecin use de son pouvoir exorbitant que lui confère son monopole d’exercice. Se sentant remis en cause dans sa profession, il en use … et en abuse.

Les concepteurs de la PPL 682 ont-ils seulement mesuré les conséquences pratiques et immédiates de l’instauration d’une autorisation administrative préalable à toute installation en ville ?

Pensent-ils réellement qu’un jeune médecin, à qui l’on refusera de s’installer dans un territoire où il souhaite organiser sa vie, acceptera docilement d’aller exercer ailleurs, où il n’a aucune envie de vivre ?

Il fera comme ses confrères hospitaliers, épuisés psychiquement par les injonctions administratives contradictoires et insensés : il optimisera sa situation personnelle en se vendant au plus offrant, qu’il s’agisse d’un maire ou d’un fonds d’investissement.

Les coûts de production en ville, pourtant parmi les plus faibles d’Europe, vont augmenter, la désorganisation des soins s’aggraver, creusant encore davantage les inégalités territoriales et sociales.

Conçue sans recherche de consensus avec la profession médicale, cette PPL est, par nature anti-médecin, et, par essence, anti-libéral.

L’unanimité immédiate contre elle des professionnels concernés et leur détermination à mener le combat aussi longtemps que nécessaire en sont la parfaite illlustration.

La seule méthode efficace pour résorber les déserts médicaux est celle qui repose sur un consensus fort avec le corps médical, dans le but de renforcer notre système de santé universel et solidaire, sans renier ses valeurs fondamentales ni introduire de discrimination entre les statuts.

Oui, l’État doit réguler le système de santé mais il doit le faire en alignant les intérêts des médecins (et de tous les professionnels) avec l’intérêt général.

C’est un nouveau pacte social qu’il faut reconstruire pour le futur système de santé.

L’autorisation administrative d’installation des médecins : une solution simple et efficace ?

Sur le plan technique, le législateur de la PPL 682 aurait pu dû s’interroger sur la capacité de l’administration à appliquer efficacement sa mesure.

L’article 1 de la PPL veut « créer une autorisation d’installation des médecins, délivrée par l’ARS ».

Ainsi, tout jeune médecin voulant s’installer dans sa commune de résidence devra soumettre une demande à l’administration. Le texte précise que : « en zone sous-dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation ».

Or, tout spécialiste en santé publique sait combien il est difficile de définir une zone sous-dotée et de tenir à jour la cartographie de ces zones. Surtout, la territorialisation de la santé en France est un champ de mines dont le déminage est la priorité avant toute mesure nouvelle.

L’administration a défini des territoires vie-santé, méconnus des médecins et des usagers, qui peuvent recouvrir plusieurs départements et plusieurs régions. L’outil sous-jacent à l’élaboration de la décision de l’autorisation est, dans l’état actuel, inopérant.

Ainsi, le législateur de la PPL 682 s’apprête à confier à l’administration une tâche qu’elle est incapable de remplir dans le contexte actuel. Ce n’est pas certainement pas rendre service à un corps de métier déjà en déficit d’image.

Ce législateur aurait pu regarder si la régulation administrative avait bien fonctionné dans une autre profession libérale, comme les infirmiers libéraux, où elle est en place depuis 2008.

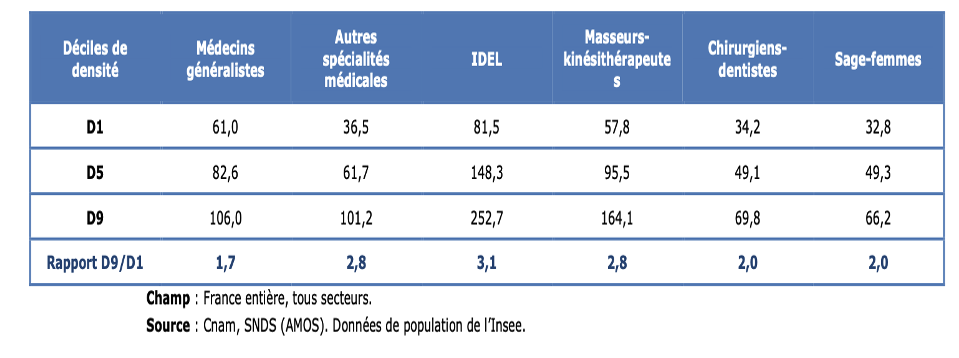

Les inégalités territoriales, mesurables par le rapport interdécile (D9/D1) de la densité départementale s’avèrent deux fois plus élevées chez les infirmiers libéraux, soumis à cette autorisation depuis 17 ans, que chez les médecins généralistes libéraux dont l’installation n’est pas régulée. Preuve de l’impact négatif de la régulation.

Rapport interdécile D9/D1 de la densité départementale de professionnels de santé libéraux pour 100 000 habitants en 2021

L’analyse attentive des cartes de densité départementale selon les professions confirme aussi cette réalité.

Le Politique est en pleine injonction contradictoire par rapport à son appel récurrent à débureaucratiser la France, à libérer les professionnels de santé du joug administratif.

Il est en pleine injonction contradictoire avec son appel à diminuer les coûts administratifs et à mieux maitriser les dépenses publiques de santé.

Le législateur de la PPL 682 s’est-il soucié de la bonne applicabilité de sa loi et des coûts administratifs conséquents qu’elle va générer ?

La lecture attentive de son contenu conduit à conclure qu’il ne s’en est pas préoccupé.

Par ailleurs, les dérives éthiques de ce type d’outils sont bien connues dans les secteurs où ils sont déjà employés.

Pour rester dans la santé, on peut prendre le cas du secteur médico-social, notamment les services à domicile, en voie de désertification.

Une autorisation administrative préalable confère un droit démesuré à l’administration qui conduit inévitablement à deux effets pervers :

- L’entre-soi: un cercle fermé où certaines décisions sont prises sur des critères opaques, favorisant une dynamique d’exclusion et d’opacité.

- La subjectivité administrative: un fonctionnaire, souvent déconsidéré dans son propre service, se retrouve du jour au lendemain avec un pouvoir excessif sur un professionnel bien plus qualifié que lui.

Le dysfonctionnement général de l’organisation des soins en France est aujourd’hui amplement reconnu.

Il est aux mains d’une administration débordée, souvent en conflit avec les professionnels, et sans capacité d’éteindre les incendies quasi quotidiens qui ravagent notre système de santé.

Outre son inefficacité démontrée sur la répartition des médecins dans les territoires, la PPL 682 est techniquement inapplicable et ne ferait qu’affaiblir l’esprit de responsabilité et d’initiative individuelle dans les territoires, pourtant essentiel à l’amélioration de l’accès aux soins.

Des mesures conjoncturelles renforceront l’accès aux soins ?

Le cinquième sophisme consiste à tenter de convaincre l’usager électeur que l’addition de mesures isolées finira par régler la désertification médicale, sans avoir à repenser tout le système.

Or, le déclin de notre système de santé ne se limite pas aux soins de ville : il touche tous les secteurs, y compris les industries de santé et la recherche.

Nous faisons face à une crise systémique.

Elle provient d’un changement radical de l’environnement, à la suite de la triple transition démographique, épidémiologique et technologique.

Notre système de soins, conçu avant ces transitions, n’a été pensé ni pour maintenir la population en bonne santé (mais pour guérir les malades), ni pour gérer des parcours de soins de malades chroniques, ni pour intégrer massivement et rapidement de multiples innovations. Il est donc naturellement en crise.

La seule réponse adaptée à une crise systémique est une réforme systémique.

Elle consiste à reconstruire le modèle autour de trois piliers :

- Une stratégie de gestion du risque santé assise sur le maintien en bonne santé et le soin (santé globale) ;

- Une gestion des ressources à partir des besoins de santé et non de l’offre ;

- Une démocratisation de la santé impliquant un engagement responsable des acteurs dans le pilotage des ressources et l’atteinte d’objectifs de santé publique.

Ces trois piliers doivent se traduire par :

- Une nouvelle organisation des acteurs de santé (service public territorial de santé, contrat thérapeutique),

- Une refonte de la gouvernance (loi d’orientation de programmation sanitaire à 5 ans, État stratège, démocratie sanitaire et sociale active) ;

- Une nouvelle architecture de financement (distinction des rôles de l’assureur public et des mutuelles, compte personnel de prévention).

Cette réforme systémique est prête. Elle est le fruit d’un travail de recherche mené par l’Institut Santé depuis 2018, ayant abouti à un large consensus entre les parties prenantes.

Elle s‘inscrit dans la continuité des valeurs fondamentales de notre système de santé tout en proposant un cadre adapté aux enjeux actuels.

Sans réforme structurelle, l’accès aux soins ne s’améliorera pas, la prévention restera un vœu pieux, et l’intégration des innovations restera insuffisante.

L’inflation législative des dernières années en santé, sans impact sur la performance du système, en est la preuve éclatante.

Il n’en demeure pas moins qu’un plan conjoncturel de court terme devrait accompagner le plan structurel, dont la mise en place prendra 12 à 18 mois.

Ce plan conjoncturel ne peut réussir que s’il est conçu avec les professionnels concernés et selon une vision objective de l’état actuel du système.

Ce plan peut être élaboré en quelques semaines et permettre des améliorations notables de l’accès aux soins, en attendant le relais de mesures structurelles, seules à même de fournir des résultats durables et étendus à tout le système.

L’écueil du politique est de reporter le structurel à plus tard et de privilégier le conjoncturel.

En l’état actuel du système, il doit se convaincre de deux certitudes : le conjoncturel sans le structurel impacte trop peu et ne créé pas d’espoir, le structurel est plus urgent que le conjoncturel car il nécessite plus de temps à être déployé.

Seule une approche globale et cohérente, mêlant réforme de fond et actions immédiates, permettra de relever le défi de la santé en France !